最美的逆行者:春节前后,不断有来自祖国各地的医护工作者主动请缨,奔赴抗击疫情的最前线——武汉:国家卫生健康委派出6支共1230人的医疗救治队,同时召集6支后备梯队随时待命;解放军派出3支医疗队共450人;来自上海的136名医护人员、来自广东的128名医护人员、来自四川的135名医护人员,都已经投身到抗击这场危机的战斗中。

守护白衣天使的天使:1月25日,武汉4000位私家车主组车队接送医护人员上下班;1月23日开始在微信和支付宝平台由官方筹集的慈善募捐项目截止目前也已经全部完成,还有更多人积极想办法为疫情重灾区筹集物资,全力支援。

“岁寒知松柏,患难见真情。”越是在面对压力的时候,越是能够看到人性中温暖和光明的熠熠生辉。为什么越是面临压力和危机,我们越能够紧密团结在一起呢?

压力下的“照料和结盟”

新型冠状病毒的疫情突然恶化,各种不确定性所带来的恐慌让所有人都陷入不同程度的压力之下。压力(stress),在生物学、心理学和医学的研究中常常用“应激”这个更加专业的术语来指代,而这个词对我们来说并不陌生。对压力的心理学/医学定义始于1936年,被称为“压力研究之父”的匈牙利-加拿大籍的内分泌学家汉斯·塞里(Hans Selye)将压力定义为“身体对任何需求的非特异性反应”。环境发生了变化,我们需要进行一系列生理和心理上的调整来适应这种变化,例如看到危险时的“战或逃”(fight-or-flight)反应,这就是一个典型的压力过程。

2000年,美国神经内分泌学家布鲁斯·麦克尤恩(Bruce McEwen)基于大量对环境压力和心理压力的研究,为压力画出了这样一幅像:压力就是被解释为对个人具有威胁性,并且会引发生理和行为反应的事件。这次的新型冠状病毒危机就是一个典型的压力事件,它不仅仅将我们对于自身健康安全和家人健康安全的恐惧和担忧放大,也在我们的生活中增加了无数的不确定性:身边的人有没有可能携带传染源?相关职能部门能否有效控制?治疗的手段是否有效?工作和学习是否会受到影响?在面对疫情的时候,我们所感受到的强烈的压力,可能只有部分是真正对于疾病本身的担忧,而更多的则是这种不确定性和不可控性激增所带来的压力。不确定性和不可控性,正是压力的两个主要特点。

但是,急性传染病是全人类的危机,要想面对它,单纯靠一个人的力量是不够的,传统的压力下的“战或逃”反应并不能真正解决问题:没有有效的医疗救护,我们无法和疾病战斗;而在这种时刻逃跑更是最不被鼓励的行为。2000年,美国心理学家谢莉·泰勒(Shelley Elizabeth Taylor)从社会心理学的角度重新审视压力的作用,提出了“照料和结盟”(Tend-and-Befriend)的模型。面对来势汹汹的疫情,我们需要结合一切能够团结的力量,无论是借助别人的才能、资源还是情报,结盟总比单打独斗更加有胜算。所以,压力让我们更加团结,让社会结构更加稳固。

在出版于2010年由苏珊·福克曼主编的《牛津压力、健康和应对手册》(The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping)中,泰勒详细描述了亲和(Affiliation)和压力的关系。她发现,亲密接触和社会支持可以减少急性压力的心理和生物学影响。例如,在执行压力较大的任务时,支持者的存在可以减少心血管和体内压力反应系统(例如下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴))对压力的反应;无论这个支持者是伴侣、朋友还是陌生人,参与者只要知道自己不再是孤身一人,压力感就会降低很多。

社会各界已经在动用各种资源和努力,以减少疫区患者和医生的强大心理压力。例如各种医疗平台的在线问诊,专门为医生而开展的线上心理咨询活动等。在这个过程中,我们能够深刻体会到社会的进步和发展,在面对危机的时候,关注相关人员的心理健康也十分重要。

积极的社会行为才是最好的“减压药”

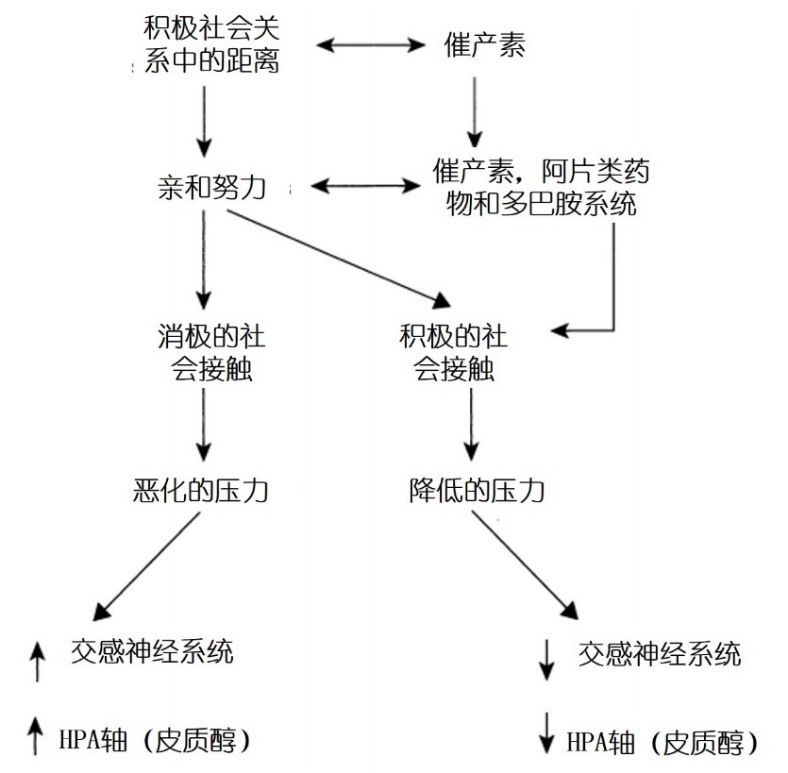

泰勒在2006年提出了压力下的亲和反应模型(model of affiliative responses to stress)。简单来说,在一段积极的社会关系中,当血浆催产素(oxytocin)的浓度升高,人们会逐渐越来越关注人际关系之间的距离。距离的疏远让人们感到不适,于是人们开始为恢复积极的社会联系而努力(亲和努力)。在这个过程中,大脑中阿片类物质(Opioids)、多巴胺系统和催产素的结合可能减少压力反应(压力激素——皮质醇浓度降低),同时削弱交感神经系统和HPA轴的活动。但是,消极的社会交往会加剧这种压力的消极作用,于是带来相反的效果。

压力下的亲和反应模型。(图来自泰勒,2006年)

在动物中,催产素能够促进社会联系和依恋行为(social bonding and attachment),控制恐惧和压力反应。而在人类中,鼻腔内单次给予(24-48国际单位)的催产素喷雾对于多种社会经济和社会认知任务中的行为反应都有益。这些任务涉及人际信任(interpersonal trust)与合作(cooperation)、慷慨行为(generosity)、社会认知记忆(social recognition memory)、社会强化学习(social reinforcement learning)和情绪共情(emotional empathy)、评估面部吸引力和信任度、以及自我感知(self-perception)等(Hidenori Yamasue等人,2012,综述)。除了催产素以外,泰勒认为其他激素也有可能在压力下促进社会支持方面发挥作用,诸如血管加压素(vasopressin)、去甲肾上腺素(norepinephrine)、5-羟色胺(serotonin)和催乳激素(prolactin)。

美国心理学家伊丽莎白·拉波萨(Elizabeth B. Raposa)等人(2016年)通过日记记录的形式来研究参与亲社会行为是否能够缓冲自然产生的压力源对情绪健康的消极影响。日记评估在每天晚上9点半,由智能手机预设的程序自动提醒参与者完成。通过分析每天里被试自我报告的压力清单、亲社会行为清单和积极/消极情绪量表,拉波萨等人发现在某一天从事高于正常水平的亲社会行为的参与者,其当天的压力对整体心理健康的消极影响得到了缓解,因此,进行亲社会行为很可能是减少压力对情绪的消极影响的一种有效策略。

所以,越是在危机来临的时候,我们越应该为维护和增进人与人之间的关系和信任感而付出行动,这不仅能够帮助他人,从根本上减少压力源的威胁性,更是我们每个人自己的减压良药。

慈悲和共情:你比你想象的更重要

共情(empathy)和慈悲(compassion)都是非常重要的亲社会行为。慈悲通常指我们在他人需要帮助时所感受到的一种情感,它激励我们伸出援手;共情,也翻译做移情或同理心,是指能够站在他人的角度去理解或感受另一个人正在经历的事情,也就是进行换位思考或换位感受的能力。我们有时候也会提到同情(sympathy),同情是对于需要帮助的人的一种关心和理解的感觉,它包含了一种共情式的关心,这是一种在乎其他人的生命的情感,但未必包含任何行动。

2017年,Ceyhun Eksin、Jeff S. Shamma和Joshua S. Weitz提出了一种随机网络疾病博弈模型(stochastic network disease game model),在这个模型中重点考量了个体在疾病流行期间的行为对疾病传播的影响。其中个体的行为改变有两类:健康的个体利用保护措施来避免染上疾病;生病的人可能会采取先发制人的措施(例如主动就医和保持距离)来避免疾病传播。影响这两种行为的最重要心理因素,在健康人身上是风险规避;而在生病的人身上是共情。研究结果发现,共情越高的病人越容易采取先发制人的措施;在疾病的模型里,只要有共情这个关键因素,疾病就可以得到迅速根除。共情比风险规避更有效,因为被感染者只要采取行动,就可以减少所有的潜在感染;而健康的人改变行动,只能够减少一部分潜在感染。

当然,这个模型只是一种理想状态,而现实情况中同样有一个非常重要的问题,那就是疾病的潜伏期。新型冠状病毒的问题之所以相对棘手,就是因为潜伏期太长,而在这个潜伏期中,人们无从判断自己到底是健康还是染病,因此共情的心理因素就难以发挥作用。而在这个时刻,相关管理部门的强制性隔离和大力宣传就显得尤为重要。此外,虽然人们采取主动防护措施并不能从根源上消除感染源,却可以在很大程度上降低自己患病的概率,所以也不能一味依赖于对源头的控制。

共情应该是建立在人们彼此尊重和平等的基础上。感染疾病的人也是疫情的受害者,虽然模型告诉我们感染者的共情是关键因素,但我们不应该因此就对疫区中的人们进行苛责。共情应该是一种相互的心理因素,我们呼吁患病的人站在其他人角度思考问题的同时,我们也需要站在患者和生活在疫区中的人们的角度去思考问题,只有彼此交换视角和观点,共情才能产生和维持。对疫区的支援和鼓励正是一种最好的交换视角和观点的方法,实际行动才是建立积极良好人际互动的关键。

慈悲促进共情,共情阻止疾病,在这次疫情爆发中,我们很欣慰的看到一切都在向着积极的方向发展——而在这个过程中,我们每个人都不是无名小卒,我们每个人都可以发挥出积极而重要的力量。