2017年10月10日,心理与认知科学学院在俊秀楼223报告厅举办了2017年校庆报告会。会议聚焦“知觉”和“工作记忆”两大主题,邀请了来自日本大阪大学,香港大学、上海纽约大学、北京大学、中科院心理所、浙江大学、中山大学、西南大学、辽宁师范大学的9位学者介绍他们最新的研究成果。报告会由心理与认知科学学院蒯曙光研究员和库逸轩副教授主持。

(

(会议合影)

在开幕式上,心理学院副院长庞维国教授致辞。他热烈欢迎国内兄弟院校和国外的专家学者来我院交流访问,并希望来自一流大学的一流学者们在会议中展示出一流的学术风采。

(副院长庞维国致辞)

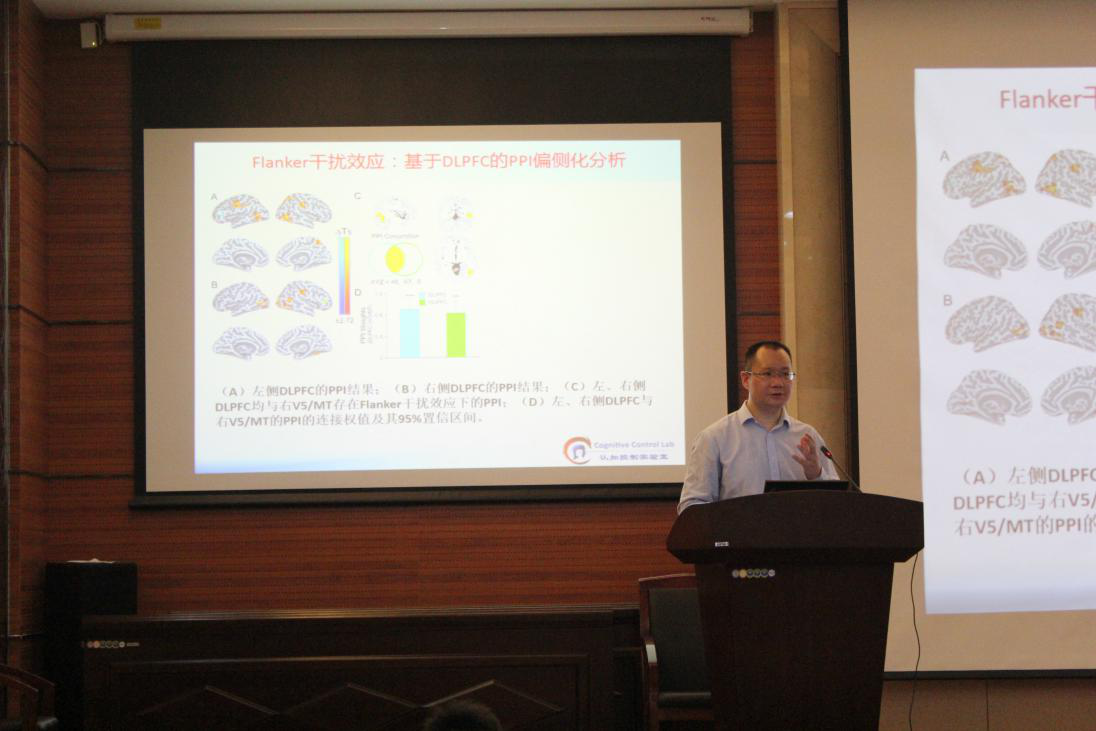

(西南大学陈安涛教授)

在上午的报告中,西南大学陈安涛教授以“认知控制灵活性的神经编码与功能连接研究”为主题做了精彩的报告。陈教授的研究团队利用多体素模式分析(MVPA)和表征相似性(RSA)对任务集在大脑中的表征进行了研究。结果发现,额顶和刺激加工脑区能灵活地表征不断变化的任务集。当任务加工涉及左侧半球时(如Stroop范式),左侧DLPFC表现出偏侧化优势;当任务加工需要双侧半球时(如Flanker范式),双侧DLPFC均发挥作用,无偏侧化效应。

(华东师范大学库逸轩副教授)

华东师范大学库逸轩副教授分别用触觉延迟匹配的TMS实验和视觉自由回忆的fMRI实验来论证感觉皮层与前额叶皮层存在功能上的联系,且精度信息主要存储于感觉皮层。此外,行为学实验的结果表明,高知觉精度的个体能更有效地抑制干扰刺激。

(日本大阪大学番浩志博士)

日本大阪大学的番浩志博士报告了深度知觉的神经机制。研究发现,人类被试特异性地利用V3B/KO脑区来整合不同的深度线索,而在猴子上的研究表明,它们利用MT来加工深度线索。

(香港大学张晓枫博士)

香港大学的张晓枫博士为我们讲解了觉知生物运动的脑机制。他们最近的fMRI研究结果显示,除了观察到由生物运动所激活的常见脑区(pSTS和IFG)外,腹外侧核对生物运动的整体和局部信息都有所响应。该结果暗示,对生物运动的觉知不仅涉及皮层网络,视觉系统的早期皮下脑区可能也参与了加工。

(华东师范大学蒯曙光研究员)

华东师范大学的蒯曙光研究员介绍了角度知觉的认知机制。他们利用虚拟现实设备探究了人类在知觉角度时受到了哪些参照系的影响。结果发现,自我参照系发挥主要作用,重力参照系不发挥作用,且角度知觉受到先前知觉经验的影响。他们进一步提出了角度大小知觉的层次模型,包括朝向相减、坐标旋转和依据内在参照系进行判断等步骤,该模型不仅能有效预测角度大小知觉的差别阈限,还能调和特征整合与整体匹配理论之间的冲突。

(北京大学张航研究员)

在下午的报告中,北京大学的张航研究员通过对反应时的计算建模提出了基于振荡的动态期望模型(OTEM)。该模型完美地解释了以往在非掩蔽任务中观察到的正启动效应、掩蔽任务中的负启动效应,以及一致/不一致启动子下互为拮抗的 theta(3-5Hz)节律振荡。

( 浙江大学高在峰教授 )

浙江大学的高在峰教授报告了生物运动的工作记忆机制。他们的研究结果显示,生物运动的记忆容量为3-4个,生物运动信息独立存储于视觉空间展板中,对这些信息的提取依赖于镜像神经元。位置信息和任务无关的交互信息都能与生物运动自动绑定。有趣的是,生物运动的记忆容量不仅能预测IQ,还能预测共情水平,且3-4岁是生物运动记忆容量的发展关键期。

(辽宁师范大学刘强教授)

辽宁师范大学的刘强教授介绍了视觉工作记忆的信息巩固机制。刘教授的课题组利用脑电和行为实验发现了记忆巩固机制因刺激材料而异:对色块信息的记忆巩固以并行方式进行,容量为2;对朝向信息的记忆巩固以序列方式进行,容量为1。在巩固过程中,存在数量优先效应,即先对客体的数量进行加工,再加工其精度。

(中山大学周国梅教授)

中山大学的周国梅教授与我们分享了群体面孔加工的认知机制。他们课题组发现,人们不仅能对运动的群体面孔的身份进行集群编码,还能对群体面孔吸引力进行集群编码。此外,人们对面孔吸引力的判断具有重复效应(如,一束花比一朵花更漂亮),该效应可能暗示了群体面孔吸引力效应的潜在机制。

(中国科学院心理研究所杜忆研究员)

中国科学院心理研究所的杜忆研究员报告了言语运动影响言语知觉的脑机制,他们利用MVPA的方法在fMRI实验中发现,言语运动预期对噪音环境下的言语知觉具有重要的贡献;老年人听觉功能的损伤使得其更依赖于言语运动预期的代偿作用;具有长期音乐训练背景的人由于增强了听觉系统和运动系统的整合功能,使得其言语知觉能力比普通人更强。

(上海纽约大学李黎教授)

上海纽约大学李黎教授的报告主题为“虚拟现实及其在视感知和运动控制研究中的应用”。李教授为我们介绍了什么是虚拟现实(VR)以及它与增强现实(AR)的区别,同时报告了一个利用虚拟现实设备所完成的行为学实验,目的是探究人类如何实现从当前位置到达目标位置,并指出了虚拟现实在解决理论争论中的作用以及其广泛的应用前景。

(提问环节)

在提问环节,在场的老师和同学踊跃发言,就疑惑和感兴趣的问题作了进一步探讨。可以发现,虽然各位学者的研究内容不尽相同,但其研究推论却可以相互佐证。

(认知所所长董晓蔚致闭幕辞)

在最后的闭幕式上,我院认知神经科学研究所所长董晓蔚教授致辞,祝贺本次报告会圆满召开,并动情地表示,为看到青年学者们已成长为科研的中坚力量而感到欣慰。同时,鼓舞在座的各位同学向台上的学者们学习,共同投身于探索心理学和脑科学的浪潮中。

本次报告会在热烈的掌声和浓厚的学术氛围中落下帷幕。那种奇妙的科学之美也让在座的各位同学深受熏陶与启迪,让我们共同期待明年的校庆报告会!